Reseña: La Habitación de al Lado (2024)

La filmografía de Pedro Almodóvar siempre ha destacado por su capacidad para abordar con valentía y sensibilidad temas espinosos y profundamente humanos. En Madres paralelas (2021) exploró las cicatrices de la Guerra Civil española a través de la exhumación de fosas comunes, entrelazando el trauma histórico con la búsqueda de identidad personal. En La mala educación (2004), se adentró en los oscuros abusos en la Iglesia y las marcas que dejan en sus víctimas, mientras que en La piel que habito (2011) abordó el cambio de sexo en un contexto inquietante de venganza y redención. Con La Habitación de al Lado (2024), Almodóvar no es menos atrevido: pone en el centro del escenario la muerte asistida, un tema cargado de implicaciones éticas y emocionales que sigue siendo tabú en muchas culturas.

Sin embargo, esta nueva obra se siente distinta. La Habitación de al Lado parece ser una de las películas más austeras de su carrera, casi una reacción al barroquismo por el que es conocido. Donde en otras ocasiones podríamos esperar giros rocambolescos y un torrente de emociones al límite, aquí encontramos un estilo ascético y contenido que recuerda más a un cuadro de Edward Hopper que a la exuberancia de una telenovela española. Esta decisión estilística, aunque notablemente intencional, ofrece una meditación más pausada sobre sus temas.

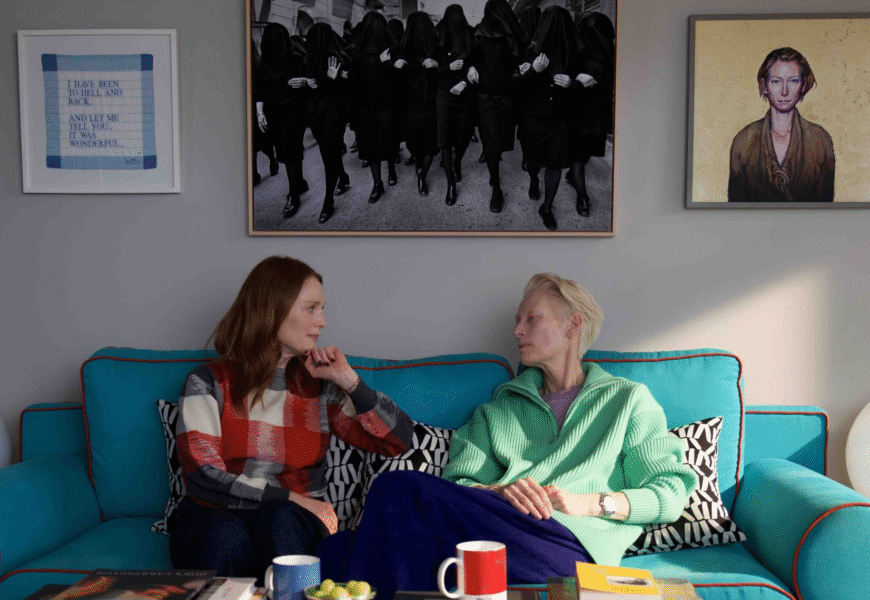

En el centro de esta historia están las actuaciones impecables de Tilda Swinton y Julianne Moore, cuya relación es el corazón de la película. Su dinámica, sostenida en largos intercambios verbales, aborda directamente los dilemas éticos y emocionales de la muerte asistida, desde el momento de la decisión, la aceptación de ser la acompañante, hasta la negación o el deseo de hacer que la persona que ha decidido terminar su vida cambie de opinión. En esta ocasión, Almodóvar ignora deliberadamente el mantra cinematográfico de “Mostrar, no contar”. Hay confrontación directa entre las posturas de si vale o no la pena continuar en este mundo, retratada de manera filosófica entre los personajes de John Turturro y Julianne Moore. Esto añade una capa reflexiva, al puro estilo de las reflexiones socráticas, también enseñadas a manera de diálogos. Más que escenas, estos intercambios de ideas se sienten como lecciones en una clase magistral sobre el significado de la vida, el consentimiento y la autonomía.

¿Está mal decidir el momento de despedirse cuando el dolor ya no deja espacio para la vida? ¿Por qué la sociedad demoniza tomar la decisión de qué hacer con nuestro cuerpo? ¿Por qué prolongar la existencia sin importar la calidad de esta?

Dignidad es el tema preciso en estos casos. La que se pierde cuando se ignora el sufrimiento de quien ya no puede más. La que no aparece en los discursos morales y médicos que priorizan la supervivencia sobre el alivio. La que está ausente en un mundo que idolatra la persistencia a cualquier costo, incluso si eso implica despojar a las personas de su autonomía. El acto de amor más radical siempre será permitir una despedida digna, aunque el precio a pagar sea el adiós definitivo.

Admito que Almodóvar no suele ser de mi agrado. Sin embargo, este giro hacia un cine tan contenido y deliberado ha capturado mi atención de una manera inesperada. Lo que podría haber sido tachado como anticine en una escuela de guionismo, aquí demuestra su capacidad para manejar una narrativa mínima pero sobre un mensaje contundente y mucho más amplio que en sus obras previas. Almodóvar se hace mayor y sus inquietudes abandonan la sexualidad o la política, para centrarse, tal vez por sus cabellos ya solamente blancos, ¿en temas pertinentes para él? Esta película me parece más franca y visceral y directa al grano. ¿Será que Almodóvar, movido por sus propias inquietudes, conecta con el propio mensaje que plasma sin rodeos? Esto sí estaría alineado con las escuelas de guion.